松本孝之の絵について

第2回解説 (2014年8月記)

第7回展示、「ヨット等涼をさそう作品」によせて

「夕映」と「コモ湖」

その中で今回注目したい作品は「夕映」F6号の作品です。

この作品は今回の展示作品を選定する際に図録の作品が見当たらず

改めて倉庫を探した結果偶然にも見付かった作品です。

この作品は下地やマチエールの研究の為に使われたキャンバスの束の 中から見付かりました。

作品と一緒に見つけた描き方の研究もしくは練習したと思われるキャンバスも

見付かりこれによって松本氏の作品の画歴がより明確に理解できると思われます。

その中で今回注目したい作品は「夕映」F6号の作品です。

この作品は今回の展示作品を選定する際に図録の作品が見当たらず

改めて倉庫を探した結果偶然にも見付かった作品です。

この作品は下地やマチエールの研究の為に使われたキャンバスの束の 中から見付かりました。

作品と一緒に見つけた描き方の研究もしくは練習したと思われるキャンバスも

見付かりこれによって松本氏の作品の画歴がより明確に理解できると思われます。

(描き方の研究もしくは練習したと思われるキャンバス)

明治維新後、西洋の文化を取り入れる日本には

二つの大きな美術会が存在しました。

日本最初の洋風美術団体「明治美術会」と

明治維新後西洋化される美術の革新運動に危機感を抱き

純粋な伝統絵画を保持しようとする「日本美術協会」です。

「明治美術会」は明治22年に、「日本美術協会」は明治20年に前身「龍池会(りゅうちかい)」を改称し結成されました。

この「明治美術会」に当時洋画のリーダー的存在だった黒田清輝が入会。

黒田清輝はフランスから印象派風の技法(フランスでは既に時代遅れになりつつあったが日本では新画風であった)を もたらします。

黒田清輝がもたらした印象派風の画風はとても明るく「外光派」「紫派」「新派」と呼ばれるのに対し

元来の「明治美術会」の画風は褐色を基本に明暗を鳶色(とびいろ)や黒で表現していたため

画面は暗く脂(やに)っぽくなっていたので「脂派(やには)」「旧派」と呼ばれるようになります。

(「脂派」の代表作家は浅井忠を上げれば分かりやすいでしょう)

このそれぞれの違った画風の活動と当時はタブーであった女性の裸体画の物議もあり

黒田清輝は「明治美術会」を脱会、「白馬会」を明治29年に結成します。

その後、黒田清輝は明治44年に所期の目的を達したと「白馬会」を解散しますが、

作品発表の場が失われる危機感を覚えた「白馬会」の会員7名が

明治45年に「光風会」を設立します。

松本氏が最初に出品、入選した洋画団がこの「光風会」です。

また、大正から昭和にかけて「光風会」を支えた画家に

辻永、鬼頭鍋三郎、田村一男、らがいますが、

松本氏はその一人、田村一男に師事しています。

つまり松本氏は日本最初の洋画団である系譜を受け継いでいるのです。

まずは松本氏の50年代作品及び新たに見付かった「夕映」と

松本氏が最初に出品した光風会の前身である白馬会の作品を見比べてみましょう。

藤島武二「大洗」 |

小林萬吾 |

藤島武二「潮岬風景」 |

松本孝之「岬の海」 |

青木繁「海景(布良の海)」 |

黒田清輝「上汐」 |

松本孝之「嵐去りたり」 |

松本孝之「岬の海」 |

岡田三郎助「コローの池」 |

松本孝之「白樺」 |

藤島武二「ヨット」 |

松本孝之「ヨット」 |

藤島武二「海(日の出)」 |

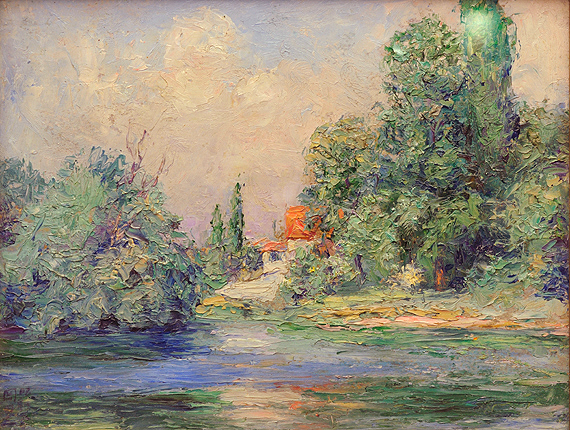

松本孝之「夕映」 |

これらの作品は底辺30センチ前後の小作品ですが、

いかがでしょう?画風やテーマが似ていませんか?

画風もさることながらインパスティング(絵の具の盛り上げ)等は色を濁らせることなくみごとなものです。

特に岡田三郎助「コローの池」、藤島武二「ヨット」、藤島武二「海(日の出)」、そして松本孝之「夕映」は

フランス印象派の画風であることが一般の方にも分かりやすいかと思います。

松本孝之の奥様マツエさんは「岬の海」「白樺」「ヨット」これらの作品の良さが分からなかった

と言われていますが それはある意味において正解なのです。

黒田清輝がフランス留学から帰国したのは明治26年、1893年でしたが、

この頃フランス、パリでは時代は既に印象派からピカソ、モディリアーニなど新しい芸術、

現代絵画が花開こうとしていたのです。つまり 日本は印象派の画風がスタートした頃に

フランスでは現代絵画がスタートしていた訳ですから 日本の現代芸術への理解は

50年から100年遅れをとることとなったのです。

松本氏の「岬の海」「白樺」「ヨット」は印象派風でありアカデミックな画風で

明治期においての作品であればともかくも

現代においては表現に乏しいなんら面白みのない絵でしかないのです。

ですから常に新しい表現の追求をしていた松本氏のそばで作品を観てこられた奥様マツエさんにとって

「岬の海」「白樺」「ヨット」はいい作品ではないと言う評価は至極当然のことだったのです。

しかしながら、このアカデミックな表現、技法は簡単に身に付くものではありません。

基本となるデッサン力が必要ですし、なにより絵の具と絵の具を操る筆の技術も必要です。

アカデミックな表現は全ての洋画、油彩画の基本ともいうべきものなのです。

SM(サムホール)の「岬の海」0号の「ヨット」このわずかハガキ1枚ほどのキャンバスに

これだけの写実性を持ち広がりを持たせた作品を描き上げる画力は評価に値するものであり

この画力がなければ松本作品は次へと展開することは出来なかったと言ってよいでしょう。

***************************

さて、今回新たに見付かった作品「夕映」は

見付かった当初は未完成の作品と思われていました。

発見された場所もさることながら

奥様曰く「画面手前の船が完成されていないようだ」

ふむ。「ヨット」10号、や「ヨット」0号の手前に描かれている

船と比較してみればこの「夕映」の手前の船は描き込みがなく

確かに未完成作品?と最初は私もそう思ったのですが

この「夕映」を見た時に今まで見てきた多くの松本作品で

松本氏が追求しようとしていた技法でそれがとある作家の技法と似ていることを

感じてしまいました。

以前からもその思いはあったのですが、

今回の「夕映」とその作品が束ねてあった

「描き方の研究もしくは練習したと思われるキャンバス」が見付かったことで

私は一つの確信を得たのです。

その作家は「白馬会」の藤島武二。

(藤島は「白馬会」解散後も賛助会員として「光風会」に出品しています)

もう一度、藤島武二の「ヨット」と松本孝之の「ヨット」

藤島武二「海(日の出)」と松本孝之の「夕映」こちらは特に

水平線の部分にご注目!

そして、藤島武二のもう一枚にご注目!

いかがでしょう?画風やテーマが似ていませんか?

画風もさることながらインパスティング(絵の具の盛り上げ)等は色を濁らせることなくみごとなものです。

特に岡田三郎助「コローの池」、藤島武二「ヨット」、藤島武二「海(日の出)」、そして松本孝之「夕映」は

フランス印象派の画風であることが一般の方にも分かりやすいかと思います。

松本孝之の奥様マツエさんは「岬の海」「白樺」「ヨット」これらの作品の良さが分からなかった

と言われていますが それはある意味において正解なのです。

黒田清輝がフランス留学から帰国したのは明治26年、1893年でしたが、

この頃フランス、パリでは時代は既に印象派からピカソ、モディリアーニなど新しい芸術、

現代絵画が花開こうとしていたのです。つまり 日本は印象派の画風がスタートした頃に

フランスでは現代絵画がスタートしていた訳ですから 日本の現代芸術への理解は

50年から100年遅れをとることとなったのです。

松本氏の「岬の海」「白樺」「ヨット」は印象派風でありアカデミックな画風で

明治期においての作品であればともかくも

現代においては表現に乏しいなんら面白みのない絵でしかないのです。

ですから常に新しい表現の追求をしていた松本氏のそばで作品を観てこられた奥様マツエさんにとって

「岬の海」「白樺」「ヨット」はいい作品ではないと言う評価は至極当然のことだったのです。

しかしながら、このアカデミックな表現、技法は簡単に身に付くものではありません。

基本となるデッサン力が必要ですし、なにより絵の具と絵の具を操る筆の技術も必要です。

アカデミックな表現は全ての洋画、油彩画の基本ともいうべきものなのです。

SM(サムホール)の「岬の海」0号の「ヨット」このわずかハガキ1枚ほどのキャンバスに

これだけの写実性を持ち広がりを持たせた作品を描き上げる画力は評価に値するものであり

この画力がなければ松本作品は次へと展開することは出来なかったと言ってよいでしょう。

***************************

さて、今回新たに見付かった作品「夕映」は

見付かった当初は未完成の作品と思われていました。

発見された場所もさることながら

奥様曰く「画面手前の船が完成されていないようだ」

ふむ。「ヨット」10号、や「ヨット」0号の手前に描かれている

船と比較してみればこの「夕映」の手前の船は描き込みがなく

確かに未完成作品?と最初は私もそう思ったのですが

この「夕映」を見た時に今まで見てきた多くの松本作品で

松本氏が追求しようとしていた技法でそれがとある作家の技法と似ていることを

感じてしまいました。

以前からもその思いはあったのですが、

今回の「夕映」とその作品が束ねてあった

「描き方の研究もしくは練習したと思われるキャンバス」が見付かったことで

私は一つの確信を得たのです。

その作家は「白馬会」の藤島武二。

(藤島は「白馬会」解散後も賛助会員として「光風会」に出品しています)

もう一度、藤島武二の「ヨット」と松本孝之の「ヨット」

藤島武二「海(日の出)」と松本孝之の「夕映」こちらは特に

水平線の部分にご注目!

そして、藤島武二のもう一枚にご注目!

これは藤島武二の「屋島よりの遠望」という作品ですが、

藤島は時間と共に変化してゆくエメラルドグリーンの海を

パレット上で混ぜ合わせた色ではなく、

画面上で乾かない内に混色を利用しながら一気に描いて行く

アルラプリマ(通称、プリマ描き)という技法で

藤島はこれが実にうまい作家の一人でした。

藤島は時間と共に変化してゆくエメラルドグリーンの海を

パレット上で混ぜ合わせた色ではなく、

画面上で乾かない内に混色を利用しながら一気に描いて行く

アルラプリマ(通称、プリマ描き)という技法で

藤島はこれが実にうまい作家の一人でした。

松本氏の「研究もしくは練習したと思われるキャンバス」の右上を

横にして拡大した画像ですが、これがアルラプリマの練習痕です。

さらに上部に少しかすれた部分がありますが、

横にして拡大した画像ですが、これがアルラプリマの練習痕です。

さらに上部に少しかすれた部分がありますが、

こちらは「研究もしくは練習したと思われるキャンバス」の下部の拡大です。

前の画像にあるかすれと同じくこれは水彩画でいうドライブラシで下地の色をかすらせることで

下地を活かした重ね塗りの練習痕です。

藤島武二のさらに別の作品を見てみましょう。

前の画像にあるかすれと同じくこれは水彩画でいうドライブラシで下地の色をかすらせることで

下地を活かした重ね塗りの練習痕です。

藤島武二のさらに別の作品を見てみましょう。

浪(大洗)という作品ですが、水平線部分を拡大します。

左側からアルラプリマ、右に移るにつれて水彩のドライブラシ効果を見せていますね。

松本孝之の「夕映」の水平線部分を拡大してみます。

松本孝之の「夕映」の水平線部分を拡大してみます。

松本氏は水平線のラインを線で描くのではなく、海と空の絵の具が乾かない内に

海をアルラプリマで描きながらさらには空の絵の具が乾かない内に筆を運ぶことで空の間に

盛り上がってできる接面を水平線のラインにしているのです。

上空の雲にはハッチングという斜線を使う技法も取り入れています。

さて、「夕映」の拡大ついでに水平線上に描かれたヨットを見て下さい。

そして「夕映」の手前の船。

描き方はほぼ同じです。溶き油で薄くした油絵の具を水彩画のようにさらっと描き込んでいますが、

藤島武二の「屋島よりの遠望」

手前にある建物や煙突から出る煙の描き方と似ていませんか?

というより完全にこの技法を取り入れようとしていたと思われるのです。

つまりは「夕映」は未完成作品のように見えてそうではなかったのです。

この後に奥様から「そういえば生前、藤島武二の画集をよく見ていた」とお聞きし

アトリエの本棚を探してみると

ページが剥がれ堕ちてしまった、そんなになるまで見ていた藤島武二の画集が見付かりました。

「夕映」にはサインがありますので完成作ではあるのでしょうが、

まだまだ求めた藤島ほどの色が得られなかったと思ったのか

作品は額装せず練習用のキャンパスと束ねてしまったのではないのでしょうか?

海をアルラプリマで描きながらさらには空の絵の具が乾かない内に筆を運ぶことで空の間に

盛り上がってできる接面を水平線のラインにしているのです。

上空の雲にはハッチングという斜線を使う技法も取り入れています。

さて、「夕映」の拡大ついでに水平線上に描かれたヨットを見て下さい。

そして「夕映」の手前の船。

描き方はほぼ同じです。溶き油で薄くした油絵の具を水彩画のようにさらっと描き込んでいますが、

藤島武二の「屋島よりの遠望」

手前にある建物や煙突から出る煙の描き方と似ていませんか?

というより完全にこの技法を取り入れようとしていたと思われるのです。

つまりは「夕映」は未完成作品のように見えてそうではなかったのです。

この後に奥様から「そういえば生前、藤島武二の画集をよく見ていた」とお聞きし

アトリエの本棚を探してみると

ページが剥がれ堕ちてしまった、そんなになるまで見ていた藤島武二の画集が見付かりました。

「夕映」にはサインがありますので完成作ではあるのでしょうが、

まだまだ求めた藤島ほどの色が得られなかったと思ったのか

作品は額装せず練習用のキャンパスと束ねてしまったのではないのでしょうか?

もう少し「夕映」を見てみることにしましょう。

黄色やオレンジ系がメインの暖色の一見単純な色使いのようにも見えますが、

下地には様々な色が隠されています。

分かりやすくするために作品の彩度を変えて見てみましょう。

黄色やオレンジ系がメインの暖色の一見単純な色使いのようにも見えますが、

下地には様々な色が隠されています。

分かりやすくするために作品の彩度を変えて見てみましょう。

これが原画ですが、彩度を変えると

このようにグリーン系の色が隠れていることが分かります。

同じように藤島武二の「潮岬風景」も彩度をかえてみましょう。

同じように藤島武二の「潮岬風景」も彩度をかえてみましょう。

鮮やかな緑や空の明るい青の下にイエロー系(恐らくイエローオーカー)が隠れていることが分かります。

油絵を描く時のセオリーともいうべきものですが、

明るく青い空を描く時にいきなり青の絵の具を置いてしまうと深く沈んだ空になりがちです。

そのために明るい空の下地にイエロー系や明るいグリーン系の色を先に置くという作業をするのです。

初心者や一般的に発色を良くするために使われる基本色がイエローオーカーで

絵画教室などに行くと生徒さん達のほとんどが下地にイエローオーカーを置いて描いているのをよく見ますが、

残念なことにその下地のイエローオーカーの発色を全く活かせずに描き進める方がほとんどです。

絵画教室の先生が下地の事を教えるからこそ生徒さんは下地としてイエローオーカーを置いているのでしょうけれど

その下地の発色を活かす描き方までを教えることの出来る先生は少ないようです。

私に言わせれば技術が無いのであれば下地など置かずに描けば良いのです。

どうしても下地にこだわるのであればファンデーションホワイトでも置けばと言いたくなります。

・・・っと、これは絵画教室の生徒さんに対してではなく教える先生に対してです。

つまりは、下地に発色の良くなる色さえ置けばいい絵になるわけではないということなのです。

下地の研究とそれに伴う画力がなければならないのです。

先に記載したアルラプリマ(プリマ描き)にしても言葉にすれば簡単ですが、

色の新鮮さを一瞬で捉えて絵の具をすばやく確実に塗るというブラシストロークの技術がないと描くことは出来ません。

「岬の海」「夕映」「琴海孤帆」の3点についての流れと解説をしているのですが、

ここでちょっとだけ寄り道です。

「明るい空を描く時にいきなり青の絵の具を置いてしまうと深く沈んだ空になりがち、」と言いましたが、

今回の展示作品の中にいきなり青い絵の具を置いて深く沈んだ色になることを逆手に取って

つまりは深く沈んでしまうことを利用して描かれた作品があります。

油絵を描く時のセオリーともいうべきものですが、

明るく青い空を描く時にいきなり青の絵の具を置いてしまうと深く沈んだ空になりがちです。

そのために明るい空の下地にイエロー系や明るいグリーン系の色を先に置くという作業をするのです。

初心者や一般的に発色を良くするために使われる基本色がイエローオーカーで

絵画教室などに行くと生徒さん達のほとんどが下地にイエローオーカーを置いて描いているのをよく見ますが、

残念なことにその下地のイエローオーカーの発色を全く活かせずに描き進める方がほとんどです。

絵画教室の先生が下地の事を教えるからこそ生徒さんは下地としてイエローオーカーを置いているのでしょうけれど

その下地の発色を活かす描き方までを教えることの出来る先生は少ないようです。

私に言わせれば技術が無いのであれば下地など置かずに描けば良いのです。

どうしても下地にこだわるのであればファンデーションホワイトでも置けばと言いたくなります。

・・・っと、これは絵画教室の生徒さんに対してではなく教える先生に対してです。

つまりは、下地に発色の良くなる色さえ置けばいい絵になるわけではないということなのです。

下地の研究とそれに伴う画力がなければならないのです。

先に記載したアルラプリマ(プリマ描き)にしても言葉にすれば簡単ですが、

色の新鮮さを一瞬で捉えて絵の具をすばやく確実に塗るというブラシストロークの技術がないと描くことは出来ません。

「岬の海」「夕映」「琴海孤帆」の3点についての流れと解説をしているのですが、

ここでちょっとだけ寄り道です。

「明るい空を描く時にいきなり青の絵の具を置いてしまうと深く沈んだ空になりがち、」と言いましたが、

今回の展示作品の中にいきなり青い絵の具を置いて深く沈んだ色になることを逆手に取って

つまりは深く沈んでしまうことを利用して描かれた作品があります。

「山の朝」F4号です。

手前の山麓部分の拡大ですが、

ほぼストレートにウルトラマリンを置いています。

仮にこれが空だったら、ウルトラマリンの上から白をいくら乗せても

明るくはならないということがよく分かりますね。

しかしこれは山。

奥に見える雪山をより鮮明にするために鮮やかな青(ウルトラマリン)で

山の深さを青の深さで表現したお見事な作品です。

こちらの作品は当絵画館を離れ個人所有となったものを

今回の作品展示のために快くお貸し頂いたものです。

所有者の方がこの解説をお読みになれば

きっとほくそ笑んでいらっしゃることでしょうが(^O^)

当絵画館専属コーディネーターといたしましては

「いい作品をもってかれた〜」と歯ぎしりいたしております。(TOT)

ーーーーーーーーーーーーーーー

話は(解説)は長くなりますが、本題に戻りましょう。

今年日本は戦後69年、原爆69年の日を迎えました。

松本氏も昭和20年(8/9)長崎の原爆で被爆されておられます。

戦争は国民に多大の犠牲と影響を与えましたが、

文化面、絵画面でも例外ではありませんでした。

日本における画家(専門家)用の高級絵の具は戦前、フランス、イギリス製など

(他、オランダ、ベルギー)の輸入品に限られていましたが、

戦争突入により敵国となったフランス、イギリスなど海外の高級絵の具は輸入が途絶えてしまいます。

明治33年創業の老舗ブランド、ホルベイン(日本の画材会社ですよ)等

有名画材店は既にありましたが、当時の日本では高級油絵の具の製造法が確立されていませんでしたので

当時の画家達はその生命線である油絵の具の入手が困難になってしまいました。

油絵の具に関しては海外依存で海外の職人まかせ、日本では科学者はおろか画家までさえ

絵の具の製造には無関心だったのです。

油絵の具の製造に科学者!?と思われる方も少なくないと思いますが、

油絵の具の名前には使われた化合物の名前がそのまま付いています。

例えば

「チタニウム・ホワイト」「カドミウム・レッド」「コバルト・ブルー」

といった具合です。

こうしたチタニウム、カドミウム、コバルト、といった顔料に必要な鉱物、化合物の合成条件を

研究しなければならないだけではなく、

「絵の具」ですから、日光、大気、湿度に対する不変性(変色しない)

「絵の具」ですから描いた(塗った)時の色が絵の具と同じ色であるかという光の屈折率、

「絵の具」ですから描く(塗る)対象物への定着率、さらには

「絵の具」ですから画家が絵の具を使用する時の作業性までもが求められるので

「油絵の具」は科学者無しでは作れない科学の産物でもあるのです。

私も東京の学校に入った時は

これで好きな絵が思う存分に描けるぞ!と思っていたところへ

化学やら数学のお勉強があって、頭を抱えた想い出があります。

油絵のマチエールには化学が、色の色相を求めるには関数や逆関数が必要だったのです。

さて、輸入がなくなってからの画家は画材店に在庫として残る油絵の具と

画家自身が持っていたストックの絵の具を使用するしかなく

しかもそれは画家が活動する地域によっても環境は大きく異なっていたと思われます。

戦争が長引くにつれて油絵の具はますます入手できず、さらには油絵の具の解き油はさらなる困窮があったと

考えられますし、戦争末期には電線を巻くためのゴムの代わりに油紙が、特攻機の油漏れを防ぐために

キャンバス布が使用されたと記録にはあるくらいですので、

この時代に絵が描けたとしてもそのマテリアルの質はひどく粗悪だったということは考えるに難しくはありません。

昭和21年の美術展での作品に対して朝日新聞の「天声人語」に色彩の貧しさのコメントがありますが、

松本氏も例外ではなく松本氏の長崎時代の作品(昭和22年〜27年)に鮮やかさが無い

色彩の貧しい作品が多いのはこうした哀しい歴史が背景にあるのです。

戦後になりクレパス本舗桜、ホルベイン、松田、クサカベ等の絵の具業者と絵の具に詳しい画家(岡鹿之助ら)

が協力して国産の油絵の具の開発に着手しましたが

(「光風会」の辻永も参加しています)

最初に製造研究対象となった色は従来日本で製造できなかった次の顔料です。

「コバルト・ブルー」「コバルト・バイオレット」「コバルト・グリーン」

「セルリアン・ブルー」「ミネラル・バイオレット」「オーレオリン(黄色)」

「アリザリンレーキ(赤)」等のガランス類

そして、「ビリジアン」

「コバルト・ブルー」「ビリジアン」は絵の具のセットの中に必ず入っているというような中心色ですね。

日本が耐光性を高めた顔料を使用した油絵の具を作れるようになったのは昭和25年ころでしたが、

終戦後しばらくは物資不足で良質な油絵の具を製造して大量に世に出してくるには昭和30年から40年前半まで

時間がかかったようです。

日本のサクラから専門家専用絵の具ブランド「ヌーベル」ができたのが昭和46年ですから

(サクラは後にロイヤルターレンス社を買収、現在れ「レンブラント絵の具」となり「ヌーベル」はなくなった)

「谷川岳」や展示したことのある「千歳」もいい作品ではあるのですが、

色彩の乏しさや絵の具の定着率の悪さは後の松本作品を見るとその苦労が忍ばれるのです。

戦中戦後の日本の国民は食べ物に飢え、画家達は色彩にも飢えていたことと思われます。

松本氏は昭和30年代後半から「光風会」から「東光会」初代理事長の森田茂に師事されますが

戦後、「東光会」へ入られてからの作品は「光風会」時代の作品からがらりと作風が変わります。

これは作風が変わったというよりも表現の追求が変わったと見るべきかと思われます。

戦中戦後の苦難を乗り越え、絵の具業者が絵の具を作り、画材屋がキャンバスなどを供給し

画家は描くだけという分業が成立するとひとつの弊害がもたらされます。

弊害といってもそれは今までのアカデミズムに対する表現上の反乱運動ともいうべきものなのですが

それは「技法」としてのテクニックよりも「表現」としての自由が重要視されるようになったということです。

黒田清輝がフランスから印象派風の画風を持ち込んで新たな日本の洋画の歴史がスタートした時

フランスではピカソ、モディリアーニなど新たな現代絵画の歴史がスタートしており

その分の遅れをとっていた日本が新たな表現のスタートをしようとしていたのです。

戦後生まれ、戦後育ちで専門の美術大学を出ていない画家は表現の自由を得てはいても、

基本的な画材の扱いには通じていないといっても過言ではないでしょう。

また、専門の美術大学を出てはいても「技法」よりも「表現」の自由の方を

重要視するという画家も多いことと思います。

「東光会」も当時の沈滞する画壇に活気を呈するといった理念があったようです。

「東光会」出展作品の「バスケットボール」「祝いの日」「ヨット(2)」(M100)「海浜」(F100)

「山(秋)」(P100)など昭和40年代作品には色彩が乏しいのはまだ仕方ないとしても

油絵の具を盛り上げるようにモデリング肉付けの表現が重視され、モデリングによるバルールが

(色の明暗によって、遠近関係、位置関係、などが適切に表現されているかということ

つまり在るべき物が在るべき位置にあるようにその位置を色によって表現すること)

無視されているように思われます。

このことも現代美術の表現の一つではあり、新しい表現方法でもあったはずなので

しばらくはこの画風が続くこととなりますが

松本氏はバルールを捨ててまで表現を追求しようとはしませんでした。

松本作品には今回の展示のテーマにもなっている「ヨット」をテーマ、モチーフにした作品が

数多くありますので、バルールを分かりやすくするために

バルールの観点から今回の展示作品を見てみましょう。

ほぼストレートにウルトラマリンを置いています。

仮にこれが空だったら、ウルトラマリンの上から白をいくら乗せても

明るくはならないということがよく分かりますね。

しかしこれは山。

奥に見える雪山をより鮮明にするために鮮やかな青(ウルトラマリン)で

山の深さを青の深さで表現したお見事な作品です。

こちらの作品は当絵画館を離れ個人所有となったものを

今回の作品展示のために快くお貸し頂いたものです。

所有者の方がこの解説をお読みになれば

きっとほくそ笑んでいらっしゃることでしょうが(^O^)

当絵画館専属コーディネーターといたしましては

「いい作品をもってかれた〜」と歯ぎしりいたしております。(TOT)

ーーーーーーーーーーーーーーー

話は(解説)は長くなりますが、本題に戻りましょう。

今年日本は戦後69年、原爆69年の日を迎えました。

松本氏も昭和20年(8/9)長崎の原爆で被爆されておられます。

戦争は国民に多大の犠牲と影響を与えましたが、

文化面、絵画面でも例外ではありませんでした。

日本における画家(専門家)用の高級絵の具は戦前、フランス、イギリス製など

(他、オランダ、ベルギー)の輸入品に限られていましたが、

戦争突入により敵国となったフランス、イギリスなど海外の高級絵の具は輸入が途絶えてしまいます。

明治33年創業の老舗ブランド、ホルベイン(日本の画材会社ですよ)等

有名画材店は既にありましたが、当時の日本では高級油絵の具の製造法が確立されていませんでしたので

当時の画家達はその生命線である油絵の具の入手が困難になってしまいました。

油絵の具に関しては海外依存で海外の職人まかせ、日本では科学者はおろか画家までさえ

絵の具の製造には無関心だったのです。

油絵の具の製造に科学者!?と思われる方も少なくないと思いますが、

油絵の具の名前には使われた化合物の名前がそのまま付いています。

例えば

「チタニウム・ホワイト」「カドミウム・レッド」「コバルト・ブルー」

といった具合です。

こうしたチタニウム、カドミウム、コバルト、といった顔料に必要な鉱物、化合物の合成条件を

研究しなければならないだけではなく、

「絵の具」ですから、日光、大気、湿度に対する不変性(変色しない)

「絵の具」ですから描いた(塗った)時の色が絵の具と同じ色であるかという光の屈折率、

「絵の具」ですから描く(塗る)対象物への定着率、さらには

「絵の具」ですから画家が絵の具を使用する時の作業性までもが求められるので

「油絵の具」は科学者無しでは作れない科学の産物でもあるのです。

私も東京の学校に入った時は

これで好きな絵が思う存分に描けるぞ!と思っていたところへ

化学やら数学のお勉強があって、頭を抱えた想い出があります。

油絵のマチエールには化学が、色の色相を求めるには関数や逆関数が必要だったのです。

さて、輸入がなくなってからの画家は画材店に在庫として残る油絵の具と

画家自身が持っていたストックの絵の具を使用するしかなく

しかもそれは画家が活動する地域によっても環境は大きく異なっていたと思われます。

戦争が長引くにつれて油絵の具はますます入手できず、さらには油絵の具の解き油はさらなる困窮があったと

考えられますし、戦争末期には電線を巻くためのゴムの代わりに油紙が、特攻機の油漏れを防ぐために

キャンバス布が使用されたと記録にはあるくらいですので、

この時代に絵が描けたとしてもそのマテリアルの質はひどく粗悪だったということは考えるに難しくはありません。

昭和21年の美術展での作品に対して朝日新聞の「天声人語」に色彩の貧しさのコメントがありますが、

松本氏も例外ではなく松本氏の長崎時代の作品(昭和22年〜27年)に鮮やかさが無い

色彩の貧しい作品が多いのはこうした哀しい歴史が背景にあるのです。

戦後になりクレパス本舗桜、ホルベイン、松田、クサカベ等の絵の具業者と絵の具に詳しい画家(岡鹿之助ら)

が協力して国産の油絵の具の開発に着手しましたが

(「光風会」の辻永も参加しています)

最初に製造研究対象となった色は従来日本で製造できなかった次の顔料です。

「コバルト・ブルー」「コバルト・バイオレット」「コバルト・グリーン」

「セルリアン・ブルー」「ミネラル・バイオレット」「オーレオリン(黄色)」

「アリザリンレーキ(赤)」等のガランス類

そして、「ビリジアン」

「コバルト・ブルー」「ビリジアン」は絵の具のセットの中に必ず入っているというような中心色ですね。

日本が耐光性を高めた顔料を使用した油絵の具を作れるようになったのは昭和25年ころでしたが、

終戦後しばらくは物資不足で良質な油絵の具を製造して大量に世に出してくるには昭和30年から40年前半まで

時間がかかったようです。

日本のサクラから専門家専用絵の具ブランド「ヌーベル」ができたのが昭和46年ですから

(サクラは後にロイヤルターレンス社を買収、現在れ「レンブラント絵の具」となり「ヌーベル」はなくなった)

「谷川岳」や展示したことのある「千歳」もいい作品ではあるのですが、

色彩の乏しさや絵の具の定着率の悪さは後の松本作品を見るとその苦労が忍ばれるのです。

戦中戦後の日本の国民は食べ物に飢え、画家達は色彩にも飢えていたことと思われます。

松本氏は昭和30年代後半から「光風会」から「東光会」初代理事長の森田茂に師事されますが

戦後、「東光会」へ入られてからの作品は「光風会」時代の作品からがらりと作風が変わります。

これは作風が変わったというよりも表現の追求が変わったと見るべきかと思われます。

戦中戦後の苦難を乗り越え、絵の具業者が絵の具を作り、画材屋がキャンバスなどを供給し

画家は描くだけという分業が成立するとひとつの弊害がもたらされます。

弊害といってもそれは今までのアカデミズムに対する表現上の反乱運動ともいうべきものなのですが

それは「技法」としてのテクニックよりも「表現」としての自由が重要視されるようになったということです。

黒田清輝がフランスから印象派風の画風を持ち込んで新たな日本の洋画の歴史がスタートした時

フランスではピカソ、モディリアーニなど新たな現代絵画の歴史がスタートしており

その分の遅れをとっていた日本が新たな表現のスタートをしようとしていたのです。

戦後生まれ、戦後育ちで専門の美術大学を出ていない画家は表現の自由を得てはいても、

基本的な画材の扱いには通じていないといっても過言ではないでしょう。

また、専門の美術大学を出てはいても「技法」よりも「表現」の自由の方を

重要視するという画家も多いことと思います。

「東光会」も当時の沈滞する画壇に活気を呈するといった理念があったようです。

「東光会」出展作品の「バスケットボール」「祝いの日」「ヨット(2)」(M100)「海浜」(F100)

「山(秋)」(P100)など昭和40年代作品には色彩が乏しいのはまだ仕方ないとしても

油絵の具を盛り上げるようにモデリング肉付けの表現が重視され、モデリングによるバルールが

(色の明暗によって、遠近関係、位置関係、などが適切に表現されているかということ

つまり在るべき物が在るべき位置にあるようにその位置を色によって表現すること)

無視されているように思われます。

このことも現代美術の表現の一つではあり、新しい表現方法でもあったはずなので

しばらくはこの画風が続くこととなりますが

松本氏はバルールを捨ててまで表現を追求しようとはしませんでした。

松本作品には今回の展示のテーマにもなっている「ヨット」をテーマ、モチーフにした作品が

数多くありますので、バルールを分かりやすくするために

バルールの観点から今回の展示作品を見てみましょう。

「ヨット」F8号

「ヨット(レース前)」F8号

この2点は同サイズでヨットの配置、構図、はほぼ同じです。

なのに「ヨット(レース前)」F8号、に比べて「ヨット」F8号、の方は

立体感と遠近感がないことが分かります。

さらに

なのに「ヨット(レース前)」F8号、に比べて「ヨット」F8号、の方は

立体感と遠近感がないことが分かります。

さらに

この「スタート前」F50号も前2点とヨットの配置も構図もほぼ同じですが、

単に写実的な描き方になっただけではなく

「ヨット(レース前)」F8号、と比べてもはるかに

立体感、遠近感が鮮明になり、ヨットのフォルム、シルエットもむしろ増しています。

このように比べてみると「ヨット」F8号はバルールがないということが分かります。

次の2点も比べてみましょう。

単に写実的な描き方になっただけではなく

「ヨット(レース前)」F8号、と比べてもはるかに

立体感、遠近感が鮮明になり、ヨットのフォルム、シルエットもむしろ増しています。

このように比べてみると「ヨット」F8号はバルールがないということが分かります。

次の2点も比べてみましょう。

「ヨット」P10号

「ヨット」0号

もう、お分かりですよね!?

この2点は全く同じ構図です。

海と空の距離感、手前の船から対岸までの距離感、そしてなによりヨットの海に浮かぶ存在感は

どちらの方がありますか?

0号の方ですよね。

「ヨット」P10号の方は「ヨット」0号に比べるとバルールがないのです。

「画家はキャンヴァスという極く小さな面に、自分の宇宙を創り出そうとする訳です。

はてしない大きな自然のほんのひとかけらを取ってきて、それを自分の画布の上に描きとめる。

しかし、その小さい画面に描き表す宇宙は、小さければ小さいだけに、なお画家はできるだけ

広々と、のびのびと、豊かな宇宙たらしめたいと思う。

広々と、のびのびと、たっぷりと造形の空間を築くものが、バルールなんです。」

ー岡鹿之助ー

「ヨット」P10号の10分の1にも満たない「ヨット」0号の迫力は

まさにこのバルールなのです。

バルールはモノクロにしてみると鮮明になります。

モノクロでも遠くのものは遠くに、近くのものは近くに見えますが、

仮に「ヨット」F8号をモノクロにしてみると空から海までほぼ平面になってしまいます。

バルールはご理解頂けましたか?

ただし、バルールがない、バルールが狂っているから「いい作品ではない」わけではありません。

ここがちょっと難しいところですね。

ヨーロッパに遅れをとってしまった近代絵画の難解さともなっています。

では、今度はこの5作品の「海の色」に注目して見てみましょう。

「ヨット」P10号と「ヨット」0号の海の色は

「ヨット」0号が、コバルトブルー、ビリジアン、ホワイト(おそらくジンク)、

「ヨット」P10号は、ウルトラマリンブルー、ビリジアン、ホワイト、

青が引き立った海の色です。

「ヨット(レース前)」F8号はプルシアンブルーとビリジアンの混色に

グリーングレイ、テールベルトを乗せたもので

グリーンの海の色です。

「スタート前」F50号は後ほど下地を改めて解説いたしますが、

ビリジアン、カドミウムグリーン、テールベルト、を基本に様々な色が重ねられています。

でもまあ、グリーン基調の海といえるでしょう。

青い海はある意味当たり前でありきたりですよね。

奥様が「ヨット」0号を「いい絵だとは思わなかった」と言われたのはこういう意味においても正しかったのですね。

緑の海も海の深みという意味ではさほど斬新な色とはいえません。

そこを押さえてから

「ヨット」F8号を見て下さい。

海の下地にはビリジアンが基調として使われてはいるのですが、

コバルトバイオレットレディッシュ(もしくはライト)を効果的に使用していて

先の4点にはない海の色、そして美しいヨットの帆が描かれています。

そして質感を無視ても躍動感を感じさせるブラシストロークと塗り込められた情熱

既存のイメージからいくと「ヨット」F8号はとても斬新で美しいのです。

実は、先の藤島武二も似たような作品があります。

武二の晩年の作品になりますが、

この2点は全く同じ構図です。

海と空の距離感、手前の船から対岸までの距離感、そしてなによりヨットの海に浮かぶ存在感は

どちらの方がありますか?

0号の方ですよね。

「ヨット」P10号の方は「ヨット」0号に比べるとバルールがないのです。

「画家はキャンヴァスという極く小さな面に、自分の宇宙を創り出そうとする訳です。

はてしない大きな自然のほんのひとかけらを取ってきて、それを自分の画布の上に描きとめる。

しかし、その小さい画面に描き表す宇宙は、小さければ小さいだけに、なお画家はできるだけ

広々と、のびのびと、豊かな宇宙たらしめたいと思う。

広々と、のびのびと、たっぷりと造形の空間を築くものが、バルールなんです。」

ー岡鹿之助ー

「ヨット」P10号の10分の1にも満たない「ヨット」0号の迫力は

まさにこのバルールなのです。

バルールはモノクロにしてみると鮮明になります。

モノクロでも遠くのものは遠くに、近くのものは近くに見えますが、

仮に「ヨット」F8号をモノクロにしてみると空から海までほぼ平面になってしまいます。

バルールはご理解頂けましたか?

ただし、バルールがない、バルールが狂っているから「いい作品ではない」わけではありません。

ここがちょっと難しいところですね。

ヨーロッパに遅れをとってしまった近代絵画の難解さともなっています。

では、今度はこの5作品の「海の色」に注目して見てみましょう。

「ヨット」P10号と「ヨット」0号の海の色は

「ヨット」0号が、コバルトブルー、ビリジアン、ホワイト(おそらくジンク)、

「ヨット」P10号は、ウルトラマリンブルー、ビリジアン、ホワイト、

青が引き立った海の色です。

「ヨット(レース前)」F8号はプルシアンブルーとビリジアンの混色に

グリーングレイ、テールベルトを乗せたもので

グリーンの海の色です。

「スタート前」F50号は後ほど下地を改めて解説いたしますが、

ビリジアン、カドミウムグリーン、テールベルト、を基本に様々な色が重ねられています。

でもまあ、グリーン基調の海といえるでしょう。

青い海はある意味当たり前でありきたりですよね。

奥様が「ヨット」0号を「いい絵だとは思わなかった」と言われたのはこういう意味においても正しかったのですね。

緑の海も海の深みという意味ではさほど斬新な色とはいえません。

そこを押さえてから

「ヨット」F8号を見て下さい。

海の下地にはビリジアンが基調として使われてはいるのですが、

コバルトバイオレットレディッシュ(もしくはライト)を効果的に使用していて

先の4点にはない海の色、そして美しいヨットの帆が描かれています。

そして質感を無視ても躍動感を感じさせるブラシストロークと塗り込められた情熱

既存のイメージからいくと「ヨット」F8号はとても斬新で美しいのです。

実は、先の藤島武二も似たような作品があります。

武二の晩年の作品になりますが、

「耕到天」という作品です。「潮岬風景」などと比べてみれば

バルールのない作品だといえます。

写実性も失われています。

私、個人的にはこの「耕到天」の習作の方が好きなんです。

バルールのない作品だといえます。

写実性も失われています。

私、個人的にはこの「耕到天」の習作の方が好きなんです。

こちらが習作なのですが、完成作以上にバルールはありませんが色がとても美しく思えます。

これだけを見ると武二の初期作品からは想像がつかない別人の思いのする作品です。

後年若手作家の育成に携わっていた武二は若手画家が持つ新しい時代を切り開こうとする熱意を

同じように持っていたのかもしれません。

作品からも伝わってくる藤島武二の豪快で大胆な性格は

松本孝之氏と感性が似ていたのかもしれませんね。

ーーーーーーーーーーーーーーー

これだけを見ると武二の初期作品からは想像がつかない別人の思いのする作品です。

後年若手作家の育成に携わっていた武二は若手画家が持つ新しい時代を切り開こうとする熱意を

同じように持っていたのかもしれません。

作品からも伝わってくる藤島武二の豪快で大胆な性格は

松本孝之氏と感性が似ていたのかもしれませんね。

ーーーーーーーーーーーーーーー

まだまだつづきます!

このサイトの作品および文章の著作権は松本孝之絵画館に帰属します。無断での転用・転載は固くお断り致します。

- 松本孝之絵画館 -